たいこ叩きのチャイコフスキー 交響曲第4番名盤試聴記

エフゲニー・ムラヴィンスキー/レニングラード・フィルハーモニー交響楽団

★★★★★

★★★★★

この演奏は、この曲の決定版だと思うのですが、その演奏の厳しさから、なかなか聴く事ができません。聴くときにはかなりの覚悟が必要です。

一楽章、冒頭から強烈な金管の突き刺さるような音色で開始します。これに続く弦や木管のメロディもロシアの凍てつく大地を連想させるような、引き締まった厳しい響きです。

1960年の録音ですが、全く古さを感じさせません。

ぎゅっと凝縮された集中力の凄さが音に現れているような凄みのある演奏が続きます。

恐ろしいくらいのアンサンブルの精度の高さ。空気を切り裂くようなトランペット。欧米のオーケストラでは聞くことができない音楽が展開されています。

二楽章、ほの暗い雰囲気の音楽です。この曲の大部分を支配している鉛色の空のような雰囲気を見事に表現しています。

ヴァイオリンの響きも胴が鳴ったふくよかな音ではなく、主に弦の鋭い音の方が強い音色なので、とても厳しい表現に感じられます。

三楽章、ムラヴィンスキーは木管楽器にも最大限の表現を求めているようです。木管でも強弱の変化が大きく集中力がとても高いのには驚かされます。

全く隙のない見事な演奏です。

四楽章、猛スピードのフィナーレ。私がこれまでに聴いたCDの中では最速です。しかもこのテンポでアンサンブルが乱れない。

とにかく、鳴る音全てにすごい力があって、聴くものを圧倒します。こんなに凄い演奏が実現した事自体が大変な驚きです。

有無を言わせぬ圧倒的な名演です。

今後、この演奏を越えるCDが出てくるのだろうか?

この演奏はソビエト連邦と言う監視国家だからこそ実現した演奏であって、今の世界の政治体制でこのような演奏が実現できるか疑問です。

政治的な背景はどうあれ、信じ難いほどの完璧な演奏です。

サー・ゲオルク・ショルティ/シカゴ交響楽団

★★★★★

★★★★★

一楽章、冒頭から全開で鳴り渡る金管!ショルティが指揮する時のシカゴsoの音にはあまり温度感がないので、この曲のように凍てつく大地をイメージさせる曲には向いています。

あまり表現を積極的にしていなくても、響き自体が冷たいので、寒々とした雰囲気がよく出ています。

木管はあまり強調されていないような感じがします。音量としては十分なのですが、表情がほとんどないので、印象に残りません。

オケはもの凄く上手いのですが、表現力に乏しいので、聞き手を熱くするようなことはありません。

二楽章、冒頭のオーボエももう少し何とかならないのか?と思うほど無表情です。テンポの動きはありますし、弦などはそれなりに歌っているのですが、木管の無表情が気になります。

チャイコフスキーの場合は、ムリに歌わなくても作品自体に陰鬱感や哀愁がありますので、あまりくどくどと歌いすぎると、もたれてしまう可能性もありますので、スッキリ演奏してしまうのも選択肢としてはあるのでしょうね。

アラ探しをしなければ、オケは超絶的に上手いので不満はありません。

作品にのめり込みたい人には物足りない演奏かもしれません。

三楽章、ここでは楽譜に書いてあるアーティキュレーションの表現はしっかりしています。

速いパッセージも完璧です。

四楽章、ムラヴィンスキーとほとんど変わらない速いテンポです。

打楽器も良い音で鳴っています。また、ショルティのいつものワンパターンのティンパニの音も、この楽章ではバッチリ決まっています。

トロンボーンなどはまだ余裕を残しているようです。ムラヴィンスキーの強烈なと言うかオケも必死と言うような緊迫感はあまり伝わってきません。

オケの技術が高すぎて、この程度なら何ともないのか?

凄い技術で、これでもかと言わんばかりの演奏を展開します。すばらしい技術です。人間業とは思えないような凄い演奏でした。曲芸をみて感動したような妙な感じです。でもやはりオケの凄さは並大抵ではありません。

セルジウ・チェリビダッケ/ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団

★★★★★

★★★★★

一楽章、以外に普通のテンポの冒頭でした。第一主題で、非常に遅くなりました。とても滑らかでしなやかな表現です。シルキーで美しい弦。すごく音量を落とした第二主題。よくもこれだけ遅いテンポで演奏したものだと思います。途中でタメがあったりして、遅いテンポをさらに濃密に演奏して行きます。展開部に入る前からテンポを上げました。まるで生き物のように押したり引いたりを繰り返しながら再現部に入りました。第二主題が演奏され、ティンパニが入るところから凄く音量を落として少しずつ音量を上げて行きます。鋭い音のトランペットと金属的な響きですが伸びやかなホルンのファンファーレ。最後はテンポを上げて終りました。

二楽章、ニュートラルな響きのオーボエ。柔らかい弦の副旋律。ここでも波が押し寄せて引いて行く様な強弱の変化があり、有機的な音楽です。中間部の前でテンポを落として、中間部からテンポを戻しました。中間部でも押したり引いたりの音楽の息づかいやテンポの動きなど、とても心地良い演奏です。遅いテンポですが、チェリビダッケの世界にどっぷりと浸ることができます。主部が弦に戻ると、とても繊細な表現です。ファゴットの主要主題はテンポが揺れて凄く音楽的です。生命を感じさせる音楽です。

三楽章、この楽章も遅いテンポで強弱の変化も大きく克明に刻んで行きます。穏やかな中間部。トランペットの行進曲も静かです。自然に主部へ移行しました。一音一音確かめるように着実に進む音楽。とても丁寧な演奏です。終盤に少しテンポが速くなりました。

四楽章、遅いです。この楽章は基本的には、ムラヴィンスキーやショルティのような速いテンポの演奏が好きなのですが、中途半端な遅さよりも、これだけ遅いと割り切って聴けます。冒頭でも叩きつけるような強奏ではなく、オケにも余裕を持たせて柔らかい響きで演奏されます。嬉々とした雰囲気はとても良く表現されています。オーボエの旋律が現れる部分ではさらにテンポが遅くなったような感じがします。その後に登場するトロンボーンも静かでした。二度目のAが元のテンポで演奏されて、Cに入るとさらにテンポが遅くなります。ファンファーレの前のトロンボーンとトランペットの掛け合いはテンポが元に戻り、かなり強く演奏されました。コーダに入ってアッチェレランドをかけているようです。元のテンポが遅かっただけに、このアッチェレランドは凄く効果的で、きいていてこちらも興奮しました。

遅いテンポで一貫していた演奏がコーダからアッチェレランドをかけて聴衆を興奮に巻き込む演奏は、しっかりと設計されたものだと思います。テンポの遅い演奏でこれだけ見事な演奏は初めてです。

ヴァレリー・ゲルギエフ/マリインスキー劇場管弦楽団

★★★★★

★★★★★

一楽章、シャープなホルン。良く鳴る金管のファンファーレ。深みのある弦。とても静かに始まる第一主題。鋭い響きの弦がこの曲にピッタリです。静かに染み込んでくるような第二主題。揺れ動いて感情が込められています。テンポを速めてクライマックスになりますが、あまり大きな振幅ではありません。展開部の突き刺さるようなトランペットのファンファーレやトロンボーンは激しいですが、コントラバスがあまり聞こえないので、響きに厚みがありません。コーダの前とコーダに入ってからテンポを速めましたがまた一度遅くなり最後はまた速めて終わりました。

二楽章、テンポの動きがあって切々と語りかけるように歌います。ゆっくりと深い歌は心を揺さぶります。トリオの嵐のような弦の凄さもなかなかです。主部が戻ってどこか寂しげな主要主題。ファゴットの主要主題はアゴーギクを効かせてとてもゆっくりとした演奏です。ふくよかで柔らかいホルン。

三楽章、アクセントをあまり強調せずに流れの良い演奏です。トリオに入っても大きく歌わないのですが、なぜか音楽が生き生きとしていて動きを感じます。

四楽章、炸裂するシンバルが強烈です。一体感のある動きが見事です。ムラヴィンスキーやショルティのような猛烈なテンポではありませんが、スピード感は十分に感じます。副主題の再現はとてもゆっくりとしたテンポで始まって加速して第二副主題に入りました。コーダは猛烈なアッチェレランドでしたがオケの見事なアンサンブルで危なげなく終わりました。

自在なテンポの変化や聞き手を引き込むような弱音など、聞かせどころの多い演奏でした。一体になって動くオケの表現力も見事でした。ゲルギエフの思いきりの良い表現が良い方に出た演奏だったと思います。

このリンクをクリックすると動画再生できます。

レナード・バーンスタイン/ニューヨーク・フィルハーモニック 1989年ライヴ

★★★★★

★★★★★

一楽章、短い音をスタッカートぎみに演奏するホルン。トロンボーンが加わってテンポが遅くなります。トランペットも最後はテンポが遅くなります。遅いテンポで感情のこもった第一主題。晩年のマーラー同様の重量感のある演奏です。バーンスタインの感情のままに大きな表現の第二主題。喜々とした二度目のクライマックスのトランペット。オケがとても敏感に反応していて、とても表現が豊かです。たっぷりとアゴーギクを効かせるフルート。テンポも大胆に動きます。ファンファーレの前でねばっこく歌う弦。ファンファーレでテンポが速くなります。第二主題が戻るとまたゆっくりとしたテンポになります。行進曲は一転して凄く速いテンポです。行進曲が終わると急ブレーキです。最後は少しテンポを速めて終わりました。

二楽章、感情を込めて深く歌うオーボエの主要主題。続く弦の主要主題は必要以上に感情表現せずに淡々と進みますがその後はまた、テンポも動いて起伏の大きな演奏になります。中間部はテンポを速めていますが、濃厚な表現が続きます。すぐにテンポが遅くなって深く感情を込めた表現になります。主部が戻ってクラリネットのソロの前でまたテンポが遅くなりました。オケの反応はとても良く、バーンスタインの大きく動くテンポにも良く付いて行っています。ファゴットの主要主題は何とも言えない哀愁を感じさせる見事な演奏です。

三楽章、この楽章でも幅広い表現のスケルツォ主題。テンポはそんなに遅くはありません。中間部はたっぷりと歌うオーボエの主題。一音一音丁寧な演奏です。行進曲で速くなります。速いテンポで大きな盛り上がりがあって終わりました。

四楽章、堂々としたテンポで圧倒的なエネルギー感と華やかなロンド主題。ファンファーレの前の第二副主題は悲しげでした。鋭い響きのトランペットのファンファーレは一楽章冒頭と同じようにテンポを最後に落とします。弱音で登場するホルンの前はかなりゆっくりと濃厚な表現です。最後のロンド主題は冒頭よりもかなり速いテンポです。圧倒的で畳み掛けるようなテンポでエネルギーの爆発で終わりました。

晩年のバーンスタイン独特の濃厚な表現で、テンポも感情に任せて自在に動く演奏でした。強く感情が込められた演奏はチャイコフスキーよりもバーンスタインの個性が強く表現された演奏で、分厚い響きと共に圧倒的でした。

このリンクをクリックすると音源の再生ができます。

エフゲニー・スヴェトラーノフ/ロシア国立交響楽団

★★★★★

★★★★★

一楽章、豊かな残響を伴って輝かしく響くファンファーレ。録音はモノラルのようです。ステージ上での演奏ですが、オーディエンスノイズはありません。速いテンポで動きのある第一主題。お風呂の中で聞いているようなモヤーッとした感じの残響です。第二主題はあまり歌わずにあっさりと進みます。コデッタに入ると突然音量を落とす場面もありました。クライマックスでも鋭く輝かしいトランペット。ホルンも伸びやかです。コーダの前でテンポを少し速めました。行進曲からファンファーレが出るあたりはかなりテンポが速くなりました。

二楽章、あまり大きな表現の無いオーボエの主要主題。続く弦も割と淡々としています。中間部に入るとテンポを動かして大きな表現です。

三楽章、速めのテンポで、起伏のあるスケルツォ主題。軽々と速いパッセージを演奏するピッコロ。速いテンポでも正確なオケ。

四楽章、猛烈なテンポで始まりました。金管や打楽器が豪快に鳴り響きます。第二副主題のトロンボーンも豪快です。ファンファーレでテンポは一旦落ち着きますが、ファンファーレの手前で速いテンポをさらに加速しました。コーダで金管の咆哮とさらに猛烈な加速です。物凄く速いテンポになりますが、オケも必死で喰らいついて行きます。

輝かしい金管。テンポの動きと連動した歌。起伏の大きいスケルツォ主題。四楽章の猛烈なテンポの中での咆哮。そしてコーダからのさらなる加速。この曲で期待されることを全てやってくれたような演奏でした。

このリンクをクリックすると動画再生できます。

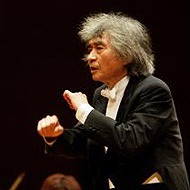

小澤 征爾/ロンドン交響楽団 1975年ザルツブルクライヴ

★★★★★

★★★★★

一楽章、探りながら始まるホルンのファンファーレ。速めのテンポのトランペット。第一主題が始まる前に長い間がありました。静かで寒さを感じさせる第一主題。コントラストがはっきりとしていて、動きも手に取るように分かります。表情豊かで動きのある第二主題。僅かに浅いトランペット、雄大なホルンによるクライマックス。いろんな楽器の動きに強い力があります。音楽の起伏も大きく空気が良く変わります。最後の加速も力がありました。

二楽章、悲しげに歌うオーボエの主要主題。僅かに弾む弦。濃厚に歌うことは避けているようで、あっさりと速めのテンポで進みます。二部に入っても力強い弦と速いテンポは変わりません。

三楽章、この楽章は遅めのテンポで確実な足取りです。金管の行進曲は奥深いところから響くようでとても良い雰囲気です。オケのアンサンブル能力は非常に高く安心して聞くことができます。

四楽章、物凄いエネルギーの放出です。炸裂するシンバル。唸りを上げる弦。第二副主題のトロンボーンとチューバも力強いです。オケの発散するエネルギーが並大抵では無く、物凄い集中力のある演奏です。ファンファーレへ向かっていく弦や金管の迫力は凄いです。コーダに入っても強烈なエネルギーで突き進む演奏には凄みすら感じます。

全体に力の漲る演奏で、物凄いエネルギーの放出でした。特にロンドンsoの弦の力強さには驚かされました。

このリンクをクリックすると音源の再生ができます。